Texto de Gastón Baquero, Diario de la Marina, 19.4.1959

Al iniciar un viaje que por muchos motivos puede denominarse

de vacaciones, consideramos obligado ofrecer a los lectores amigos

los otros se lo explican todo a su manera algunas consideraciones sobre la actitud de este columnista antes y después del 1º de Enero.

Veníamos

en silencio, sin escribir, desde la aparición de la censura. Meses y

meses previos al desenlace de una etapa histórica, nos vieron callados, y

posiblemente interpretados por algunos frívolos o por algunos ciegos

apasionados como indiferentes a un dolor patrio o como partícipes de la

mentalidad y ejecutoria que producía esos dolores. A cada cual su

juicio, su interpretación, su creencia, que sólo puede modificarla el

tiempo. Es inútil razonar contra los prejuicios.

Las personas de

nuestra manera de pensar nos veíamos cada día más arrojadas a un

callejón sin salida. Estábamos contra el crimen y la violencia, pero no

podíamos irnos con la revolución. Comprendíamos que ya la tragedia

cubana avanzaba con violencia arrasadora y que no tenía nada que hacer

la voz del periodista, y menos si éste pertenecía a la ideología

conservadora. Se habían gastado las palabras persuasivas, los

llamamientos al cese de la lucha, las apelaciones a buscar una salida

incruenta. La palabra pertenecía a las armas, que no se han hecho para

propiciar el entendimiento. A quienes no podíamos ni aplaudir lo que

ocurría, ni dar por bueno lo que venía, no nos quedaba otra postura que

la del silencio. Y al silencio fuimos.

Los tiempos cubanos, como

los de casi todos los países en esta hora del mundo, se inclinaban

visiblemente hacia las soluciones extremas. Muchos creían que se gestaba

simplemente la caída del gobierno con su reemplazo por otro mejor, pero

adscrito en definitiva a una línea jurídica, económica, social,

política, dentro de una tradición inaugurada en la Carta Magna de 1940.

Quienes veíamos que la nueva generación iba mucho más allá, y propugnaba

una revolución y no un simple cambio de gobernantes abogábamos, por no

tener fe en las revoluciones, por salidas de otro tipo, que eliminaran

el gobierno malo, pero que no abrieran la terrible incógnita de una

revolución social siempre más radical y profunda de lo que ¨afortunada o

desdichadamente¨ Cuba puede y debe intentar en esta hora.

¿Y por

qué no tenemos fe en las revoluciones? No es porque ellas produzcan

trastornos, lesionen intereses, vuelquen las costumbres. No tenemos fe

en ellas porque siempre se fijan tareas que requerirían la asistencia de

grandes genios, la milagrosa autoridad de ángeles y santos para cambiar

de la noche a la mañana la naturaleza humana. Las revoluciones quieren

hacer por decreto que en un instante se precipite el progreso, y nazca

el hombre nuevo y surja por encanto la ciudad soñada. Su gran paradoja

consiste en que no quiere dar al tiempo lo que es del tiempo, ni al

hombre lo que es del hombre, sino que intenta saltar, a pies juntillas,

por encima del tiempo y del hombre para llegar de una vez a la meta

teóricamente fijada. Provocan sufrimientos y conmociones que alteran a

fondo y por mucho tiempo el desarrollo normal y seguro, el avance lógico

y humano hacia el mejoramiento constante de las formas de vida. Quiere

la perfección de la noche a la mañana y es en definitiva una noble pero

trágica terquedad ideológica, soberbia intelectual, que quiere

desconocer la naturaleza humana y piensa que las grandes ideas, el afán

por la justicia, la sed de verdad, no han aparecido en el mundo porque a

éste le han faltado revolucionarios. La historia muestra que los

revolucionarios han contribuido como nadie a la aparición de nuevas

ideas, de mejoramiento y de justicia, pero que los revolucionarios,

cuando triunfa

n,

ya no saben sino saltar hacia el porvenir, de un golpe, ignorando la

dura materia del tiempo y la fuerte resistencia del hombre. Mientras no

llegan al poder son un bien, pues traen el fermento de la inquietud y el

aguijón del progreso.

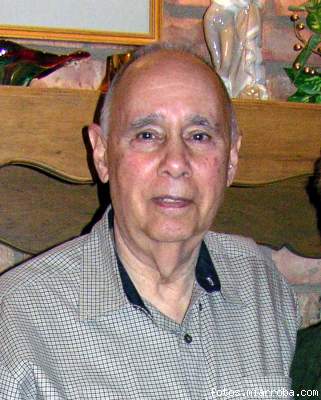

(Gastón Baquero en su Exilio en Madrid)

El

progreso cubano culminó, como se sabe, en la fuga del dictador, en la

impotencia de la junta militar, y en el ascenso al poder de la juventud

partidaria de la revolución. Los caracteres ideológicos de ésta no

fueron nunca disfrazados por sus dirigentes. En el manifiesto dado por

el Dr. Fidel Castro en diciembre de 1957, al desembarcar en Cuba, están

contenidas todas las ideas que hoy se van convirtiendo en leyes. (Nota

de Mons. Carlos M. de Céspedes: el desembarco del Granma tuvo lugar el 2

de diciembre de 1956, no de 1957; a qué manifiesto se está refiriendo

Gastón, ¿no será acaso a La Historia me absolverá, manifiesto

pronunciado por el Dr. Fidel Castro en el juicio por el asalto al

Cuartel Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en 1953?). Si

algún capitalista se engañó, fue porque quiso; si algún propietario

pensó que todo terminaría al caer el régimen, pensó mal, porque

claramente se le dijo por el Dr. Castro que todo comenzaría al caer el

régimen; y si alguna persona alérgica a las grandes conmociones

económicas y sociales siguió y ayudó al Movimiento, creyendo que éste

venía solamente

a tumbar a Batista,

pero no a cambiar costumbres muy arraigadas en la organización

económica y social, se equivocaron totalmente o no leyó con atención

aquel manifiesto. El Dr. Castro no ha engañado a nadie, aunque mucha

gente conservadora y enemiga de las convulsiones le siguieron sin

preguntarse detenidamente hacia donde la llevaban.

Y como este

columnista no fue ni es partidario de las revoluciones, ni de las

transformaciones violentas de la estructura social (lo que no quiere

decir que permanezca indiferente ante los males y renuncie a la

superación de estos por medios que le parecen menos dañinos y más

duraderos), no creyó nunca que se debió abandonar los esfuerzos para

poner fin pacífico y no revolucionario a los horrores que Cuba padecía.

Por supuesto que esta idea no sólo fue derrotada por los hechos l

o que es mortal para una idea sino que se prestó y se presta a las interpretaciones más agresivas y mortificantes sobre el origen de la actitud.

Al

triunfar la revolución no faltaron los atolondrados que seguían

creyendo que por haber sido más o menos antibatistianos eran ya

suficientemente revolucionarios. No veían que el 1º de enero, volado ya

el posible puente de una junta militar d

elicia de los que querían dinamitar la casa, pero sin derribar las paredes ni el techo,

Cuba entraba a vivir una etapa histórica absolutamente distinta. Esta

etapa iba a requerir una nueva mentalidad en las clases, en los

ciudadanos, en el Estado, en las costumbres, pero muy pocos lo

sospechaban.

Al principio, todo fue júbilo. La caída de una

dictadura que cometió tan terribles errores y realizó tantos horrores,

fue ocasión justificada para el desbordamiento oceánico de alegría pura y

sincera, sin diferencia de clases ni de individuos. Todos eran felices

porque había caído la tiranía; pero muchos no sospechaban siquiera que

recibían entre palmas una revolución social. Ya de Batista estaban hasta

la coronilla los más tenaces batistianos. El río de sangre, la

inseguridad para la vida y la propiedad, la censura de prensa, el

imperio del terror como norma de gobierno, habían llegado a sensibilizar

hasta a los reacios al dolor ajeno. Cuba había apurado el límite de la

resistencia física y de la resistencia moral. De todos sus sufrimientos

parecía librarse, en jubilosa catarsis, cuando ofrecía enardecida a los

revolucionarios victoriosos el laurel de la gratitud y el aplauso de la

admiración. Y como en 1902, como en 1933, como en 1944, el pueblo cubano

se dispuso a iniciar de nuevo el camino hacia la honradez

administrativa, la libertad ciudadana, el respeto a los derechos, la

desaparición de los privilegios, y la vida reglada por la paz, la

cultura y el progreso.

¿Cuál era la actitud correcta de quienes

no creímos en la revolución y no hicimos por ella nada, aunque tampoco

hicimos, en conciencia, nada contra ella? A nuestro juicio, lo decoroso,

lo justo, era el silencio. Fácil nos hubiera sido, de quererlo, y pese

al riesgo de esa burla, presentarnos en pose demagógica, arrojando

flores al paso de los vencedores. ¿No es esto lo usual?¿ No hemos

presenciado el desfile ignominioso de los

incorporados, de los revolucionarios del 2 de Enero, de los

radicales

que no tienen mucho que perder y de los conservadores y hasta

reaccionarios disfrazados de dantones? Quienes comprendimos que el 1º de

Enero se iniciaba en Cuba una etapa de gran conmoción social, de

renovación que iba mucho más allá de lo imaginado por tantos y tantos

que confunden revolución con antibatistismo y sentíamos que esas nuevas

ideas triunfantes no eran las nuestras, no podíamos hacer otra cosa que

callarnos y dejar que la revolución misma se abriese paso entre las

clases sociales, perfilando su real fisonomía y declarando paladinamente

a quienes aún vivían engañados cuáles eran sus verdaderas proyecciones.

Ahora nos encontramos en el ápice del despertar. Aquella señora que

compró sus bonitos del 26,

no soñó que la revolución le iba a rebajar el 50% de sus rentas por

alquileres; aquel industrial que por ideología o por miedo abrió sus

arcas, creyó que tenía adquiridos títulos revolucionarios y subsiguiente

influencia; aquel sacerdote que hizo de su sotana un manto de piedad

para salvar vidas de jóvenes acosados y de su Iglesia un centro de

conspiración, creyó que se tendría en cuenta su filosofía de la sociedad

y de la vida. Cuantas ilusiones, esperanzas, elucubraciones y cálculos

han fallado. Pues llegó la revolución de veras, radical, inflexible, sin

compromiso ante sus ojos y anhelosa de llevar a cabo un enorme cambio,

un programa descomunal de contenido económico y social, que ha venido

gestándose en la mente de los cubanos revolucionarios desde los mismos

años inaugurales de la República. Llegó la revolución en la que no

tienen cabida el perdón de los errores, el pensamiento conservador, la

doctrina tradicionalista ni el conformismo acomodaticio que, es cierto,

ha frustrado tantas esperanzas del cubano.

Al chocar frente a

frente con la realidad, muchos se han asustado. No sabían que una

revolución era así. Pues así, y más, son las revoluciones. Por eso ante

ellas, quienes no tenemos vocación política y no nos inclinamos a

participar en

movimientos contrarrevolucionarios por mucho que la revolución nos persiga,

no sabemos hacer otra cosa que ponernos al margen, dejar pasar el

poderoso torrente y desear, sin el menor resentimiento, que triunfe y se

consolide cuanto sea bueno para Cuba, y que se disuelva rápidamente en

el vacío cuanto pueda ser un mal para esta tierra de la cual pueden

incluso hasta arrojarnos, pero no pueden impedir que la amemos con la

misma pasión que pueda amarla el más revolucionario de sus hijos.

Al

iniciar este viaje, lector, dejamos en manos de nuestro querido

Director y amigo, José Ignacio Rivero, hombre cristiano, hombre de

carácter, nuestro cargo en el DIARIO DE LA MARINA, de Jefe de Redacción,

que tanta honra nos deja para siempre. Comprendemos que hay momentos en

los cuales pueden ser confundidas, con daño para lo que más importa

que es el DIARIO,

las actitudes personales, las ideas propias, con las actitudes del

periódico. En medio de la pasión, del asombro de las clases, del choque

ideológico inesperado, tiene por ahora poco que hacer un periodista

verticalmente conservador, un derechista en tiempos de derrota para las

derechas. Cabe la adaptación sinuosa, o cabe el combate. Aquella es lo

innoble y éste es lo absurdo. Desde lejos hablaremos, en tanto Dios

provea otra cosa si nos da venia para ello el Director y si no se oponen

ciertos defensores de la libertad de pensamiento¨, de otras tierras, de

otros cielos, de otros personajes. Posiblemente, con toda posibilidad,

volveremos de un modo o de otro a defender aquellas ideas en las cuales

creemos sobre la sociedad, la economía, las relaciones humanas, la

libertad frente al comunismo esclavizador, ideas de las que nos sentimos

orgullosos, por maltratadas, incomprendidas y vilipendiadas que hoy se

hallen. El mundo las necesita, aunque no quiera verlo. El miedo a

defender las ideas que van contra la corriente o que son estigmatizadas

como nocivas, es la mayor de las cobardías. Vale más morir junto a una

idea vencida, en la cual se cree todavía, que uncirse al primer carro

victorioso que pasa, renunciando a tener ideas, a defender una

ideología, a proclamar la visión propia y sincera que se tiene de los

hombres y del mundo.

*****************

Tomado de

http://www.islaternura.comSOLEDAD DE GASTÓN BAQUEROPor Jesús Díaz

Quizá

la soledad sea la circunstancia esencial del poeta; no me parece

gratuito que la tradición haya querido hacer de Homero un ciego. Hay,

sin embargo, casos en los que la procesión solitaria transcurre

exclusivamente dentro del tuétano del creador, como asfixiada por la

fama que atruena desde fuera y que puede ser letal para la poesía.

Pienso en Rubén Darío, en lo mucho que de perecedero indujeron en su

obra los laureles, encargos y aplausos recibidos en la marcha triunfal

que fue su vida, por contraste con la fuente nostálgica y solitaria que

le permitió evocar para siempre a un simple buey visto en la niñez. Hay,

también, casos en los que la soledad interior resulta fecundada por un

frío llegado de afuera; un frío biográfico que en casos extremos se pega

al pellejo del poeta como una sombra o un perro y llega a adquirir los

rostros terribles de la marginación, la cárcel, la emigración y el

hambre. Tal es el caso de César Vallejo, a mi juicio el más grande poeta

de la lengua española desde el Siglo de Oro. Gastón Baquero supo de

ambas cosas, de la miel y el acíbar, en grado tan extremo que muy bien

pudiera decirse que vivió dos vidas, o bien una sola partida en dos

mitades contrapuestas por el rayo terrible de la revolución cubana.

Nació en 1918, en Banes, una pequeña ciudad del extremo oriental de

Cuba, y vivió acunado por el calor y la sensualidad de la isla durante

41 años, en los que llegó a obtener el bienestar y el éxito. Desde 1959,

y durante otros 38 años, vivió en la soledad del exilio en Madrid,

donde acaba de morir el mes pasado. Estamos, pues, ante un desequilibrio

vital tan desgarrador, asombroso y perfecto como su excepcional obra

poética.

Baquero nació con todas las de perder. Era negro,

homosexual, pobre y poeta en una Cuba, como cualquier país racista,

machista y clasista, donde la poesía era oficio de locos. Sólo una

inteligencia y un carácter absolutamente excepcionales como los suyos le

permitieron imponerse a aquel medio y alcanzar éxito y reconocimiento

en su condición de periodista. En efecto, llegó a ser una personalidad

clave, jefe de redacción y de hecho director en la sombra nada menos que

del Diario de la Marina, un periódico extraordinariamente conservador e

influyente, decano de la prensa cubana durante la época colonial y la

Primera República (1902-1959).

Pero también, y sobre todo,

Baquero era poeta. Y resultaba de algún modo inevitable que en sus

primeros años habaneros topase con la imantación todavía casi secreta de

la obra y la persona de José Lezama Lima. Desde entonces, su nombre

está indisolublemente asociado a la generación de Orígenes, uno de los

coros de solistas más extraordinarios de

cuantos han escrito nunca en nuestra lengua, integrado por el propio

Lezama, Eliseo Diego, Cintio Vitier y Fina García Marruz, entre otros.

Sin embargo, y pese a que siempre fue parte de ese grupo excepcional, lo

cierto es que Baquero publicó un solo poema en Orígenes, justamente en

el número 1; casi nada si tenemos en cuenta que la revista nos dio 34

entregas a lo largo de 10 años de heroísmo.

(Gastón Baquero)

Durante

su vida en Cuba, Baquero publicó apenas dos cuadernos de poesía, Poemas

y Saúl sobre su espada, ambos en 1942. Después, y durante unos

interminables 18 años, calló como poeta. Es un hecho asombroso, sobre

todo si tenemos en cuenta la radical calidad de su obra inicial.

Adelanto una hipótesis que quizá podría contribuir a explicarlo.

Baquero, al igual que los origenistas, concebía el cultivo de la poesía

como un acto de entrega total, como una religión que no podía

compartirse con otro menester tan acuciante como el de su

responsabilidad en el Diario de la Marina. Optó por lo segundo, y nos

dejó en herencia una colección de artículos periodísticos a la que los

cubanos tendremos que volver la mirada, agradecidos, cuando vuelva a

haber prensa en nuestro país.

En 1959, con el triunfo de la

revolución cubana, Baquero marchó al exilio; su vida se fracturó como

después empezaría a fracturarse Cuba. Sólo la poesía puede ayudarnos a

imaginar cuánto debe haber sufrido, qué solo debe haberse quedado este

cubano, negro por más señas, durante los largos años en los que la

revolución concitó el fervor y la adhesión del mundo, y él estaba en

contra y vivía lejos de Cuba, pobre, aislado e ignorado en el sotabanco

del número 5 de la calle de Antonio Acuña, en Madrid. «Hay golpes en la

vida tan fuertes», escribió Vallejo, «golpes como del odio de Dios, /

como si ante ellos / la resaca de todo lo sufrido se empozara en el

alma». Así de brutal debe haber sido el golpe que entonces recibió

Gastón Baquero.

Eso habría bastado para matar a cualquiera. Al

poeta Gastón Baquero, sin embargo, lo hizo renacer. En el pórtico de un

luminoso ensayo, La poesía como reconstrucción de los dioses y del

mundo, escrito ya en España, cifró su situación vital con una cita de

Martin Heidegger: «Cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema

soledad de su destino, entonces elabora la verdad como representante

verdadero de su pueblo». Ésa fue su hazaña. La llevó a cabo en unos

pocos libros escritos y publicados en su exilio español con la soledad

como inseparable compañera y maestra. En 1993, a propósito de un fugaz y

único contacto sostenido en Madrid con Eliseo Diego -que ha sido

narrado con pudorosa ternura por la hija de éste en el número 3 de la

revista Encuentro de la Cultura Cubana -, Baquero le escribió a Diego,

refiriéndose al grupo de Orígenes: «Yo viví en un mundo y cerca de unas

personas que no volveré a ver. No es, compréndanlo, que no quiera volver

a ustedes, es que no quiero volver al pasado (...). Yo no vivo, floto.

Dije: 'Ya no vivo en España. / Ahora vivo en una isla. / En una isla /

llamada soledad».

Soledad, quizá la mejor metáfora de una Cuba

rota. Siempre desde ella, la obra de Baquero va ascendiendo hasta

culminar en la cima de su último libro, publicado por Verbum en 1991,

reveladora e irónicamente titulado Poemas invisibles. En esa obra

maestra dialoga con el universo, pero la dedica «A los muchachos y

muchachas nacidos con pasión por la poesía en cualquier sitio de la

plural geografía de Cuba, la de dentro de la isla y la de fuera de

ella». Consecuente con esa mirada, en 1994 Baquero participó, defendió e

impulsó, contra el doble boicoteo del Gobierno castrista y de los

sectores más enconados del exilio, el encuentro de poetas cubanos del

interior y del exterior, que tuvo lugar en Madrid bajo el título de La

isla entera. En 1996 apoyó con todo el peso de su autoridad, y contra el

mismo fuego cruzado del odio, la aparición de la revista Encuentro de

la Cultura Cubana; quienes la hacemos y tuvimos el privilegio de

dedicarle en vida un homenaje se lo agradeceremos siempre.

Esa

actitud es un acto esencial de generosidad presente también en Poemas

invisibles. Aquí, Baquero se hermana con su numen poético profundo.

Contra lo que se dice y se repite, éste no fue Lezama, sino el sufridor

por excelencia, el solísimo, el que llevó la poesía de nuestra lengua al

tuétano, César Vallejo. «Algo de indio reconcentrado, algo de lenta

introspección, de amargura, de protesta ante el misterio y el

aporreamiento constante que la vida da», escribió Baquero, «presta a

Vallejo un carácter de abogado defensor de la pobreza humana, de la

fatalidad, de la tremenda y desequilibrada relación entre la pequeñez y

condena del hombre y la potencia de lo Supremo».

Quiso el destino

que ambos espíritus gozaran de una estremecedora contigüidad. En la

espléndida evocación titulada Oye, mira: esos pasos son los de él,

Baquero nos dice: «Ocurre que soy vecino de Vallejo, aquí en Madrid.

Vivió en el 4 de la calle Antonio Acuña, el obispo degollado por los

borgoñeses, y yo vivo en el 5». El cubano escuchó indudablemente los

pasos del peruano y contó esa experiencia de dos maneras: «Va y viene en

la noche de los Andes a Madrid, de Madrid a la sierra peruana», dijo en

la crónica citada. Luego, convirtió a Vallejo en el protagonista

secreto de su poema El viajero, que como si fuera el resucitado por la

humanidad del poema vallejiano Masa, en el de Baquero «... echó a andar

sin más finalidad que sacudirse el tedio de estar vivo (...) y con el

gran sombrero tejido a ciegas por indios / de dedos iluminados por rayos

puros de luna bajo el río (...) emprendió, así, la última etapa de su

peregrinar, / que consistía y consiste todavía, -porque el viajero / ni

ha terminado de andar ni conoce el cansancio o el sueño- / en ir y

volver a pie, incesantemente, / desde Lisboa hasta Varsovia, y desde

Varsovia hasta Lisboa (...) apiadado siempre (...) de la pavorosa

soledad de la Tierra en el cosmos».

En otro poema seminal, Con

Vallejo en París, mientras llueve, Baquero visita a su amigo, y «...

harto de no entender el mundo, de ser el pararrayos del sufrir...», usa

una incorrección del habla popular cubana para pedirle desde el fondo

del alma que le empreste un «... hombreante poema panadero, padrote,

semental poema (...) ... testicular semilla, antihambre poema, /

antiodio poema vallejiano...». Vallejo, cómo no, le empresta «un alarido

en quechua o en mandinga», y Baquero se echa «... a morir, digo a

dormir, acorazado / por el poema de Abraham, de César digo, quiero decir

Vallejo».

Así está ahora Gastón Baquero, muerto, digo, dormido, y

sin embargo insomne, caminando incesantemente, desde la punta de Maisi

hasta el cabo de San Antonio, y desde el cabo de San Antonio hasta la

punta de Maisi, de un extremo al otro de su infeliz isla de Cuba, con el

universo a cuestas, vivo en nosotros para siempre.

* * * * * *

EL PAÍS, España, 18-06-97

*************************

ALGUNOS COMENTARIOS DEJADOSRealpolitik ha dejado un nuevo comentario en su entrada "

Artículo de despedida de Cuba del poeta y ensayis...":

Baquero

es la respuesta perfecta a gente cómo Pedro Pablo Oliva, qué todavía

se prestan al cuento de qué antes del castrismo "no había chance" para

gente de color, o pobre, o ambas cosas. El qué tiene suficiente valor y

empuje se impone, aunque algunos prefieran ser apadrinados por el

gobierno de turno, qué no suele hacerlo por gusto.

*************

nónimo ha dejado un nuevo comentario en su entrada "

Artículo de despedida de Cuba del poeta y ensayis...":

Baquero

era un vidente, o un profeta, como se quiera. Tuvo tanta luz larga que

se largó. El quinto párrafo de su carta está en la misma tesitura de

las "Cartas a Elpidio" de Varela, en las que hay un planteamiento que

se resumiría en la frase de "lo posible", refiriéndose a que es

preferible hacer lo poco posible que plantearse muchas tareas

imposibles. Es de lo que se trata el ser pragmáticos. Al final, la mal

llamada revolución no hizo nada de lo que inicialmente se dijo,

únicamente joderle la existencia a millones de cubanos, dondequiera que

estén. Y tan buena está la carta de Baquero como el comentario de Jesús

Díaz. ¡Si le hubiéramos hecho caso...!

chicho el cojo

******************

Anónimo ha dejado un nuevo comentario en su entrada "

Artículo de despedida de Cuba del poeta y ensayis...":

El

artículo de Gastón Baquero, por su fecha, es profético. Te agradezco

mucho su lectura, hermano Pedro Pablo. Qué claridad tan temprana la de

ese hombre frente al fenómeno de la revolución castrista. Lo mismo que

mi padre, un sencillo hombre de pueblo pero con una visión muy certera.

Mientras nuestra intelectualidad se deslumbraba con las barbas de los

rebeldes, incluyendo inicialmente a una figura de la talla de Jorge

Mañach, Gastón Baquero enseguida le vio al lobo la oreja peluda. Y lo

dejó dicho bien claro y para la historia.

Baquero triunfó en la

Cuba A.C. por su talento indiscutible. Igual que Félix B. Caignet, por

solo citar el caso de otro gay oriental. Pero si no hubiera tenido éxito

como poeta y periodista, no se habría muerto de hambre tampoco puesto

que era agrónomo de profesión. ¿Que era negro, pobre y guajiro de

Banes? Bueno, Batista tampoco era muy blanco y había nacido en una

choza de guano en ese mismo pueblo, en el barrio de La Güira por más

señas, mas eso no le impidió al mulato aindiado llegar a ser

presidente. El hecho de ser paisano de Batista era entonces un plus más

que una desventaja, y de hecho eso le convino a Baquero.

Me

parece una extrapolación forzada de la llamada ideología de género en

onda USA lo que escribe Jesús Díaz sobre el poeta: “Baquero nació con

todas las de perder. Era negro, homosexual, pobre y poeta en una Cuba,

como cualquier país racista, machista y clasista, donde la poesía era

oficio de locos”.

Me explico: 1. “nació con todas las de

perder”: GB vino al mundo con todas las de ganar porque nació con un

talento que tienen muy pocos, ya sean ricos o pobres, negros o blancos.

Muy difícilmente no se hubiera abierto paso en la sociedad de

entonces. 2. Negro: ser negro le impediría entrar a un club exclusivo o

trabajar en un banco, pero no escribir en un periódico o publicar sus

poemas. Ojo, que no niego la discriminación racial de entonces, pero

esta no llegaba a la segregación a todos los nivles. 3. homosexual: GB

no era una loca de carroza, como podría inferirse de la frase citada.

Su condición de gay discreto se complementaba con la del señor

correcto, culto, fino y decente, algo socialmente estimable según las

normas de la época. La homofobia rabiosa y militante, de la cual Jesús

Díaz fue partícipe, vendría precisamente con los barbudos en el poder.

4. Pobre: pobre era Gómez Mena o Pote, el padre de López Serrano, antes

de volverse millonarios. En la Cuba antes de Castro se podía

prosperar, y de hecho muchos prosperaban. El que luchaba normalmente

salía de la pobreza, a no ser que le tocara una mala racha o tuviera

muy mala suerte, si bien mi abuelo, huérfano de la guerra del 95, decía

que la mala suerte les tocaba casi siempre a los vagos. 5. ‘la poesía

era oficio de locos’: GB no carecía de sentido común y no ignoraba que,

a no ser un Neruda, nadie vive de la poesía (más bien al contrario).

De ahí que prácticamente la abandonase en los años 50 por el periodismo

y por sus actividades oficiales durante ese periodo. En el exilio,

entonces sí que bien pobre, renacería como poeta.

Bendiciones de Fray Franelo

P/d.

El Che Guevara hizo un comentario despectivo tras la salida de Cuba de

Gastón Baquero, escoltado hasta el aeropuerto por tres embajadores,

pero ahora no me acuerdo. ¿Tienes idea de lo que dijo el boludo

atorrante sobre Baquero?

***************

Cpmentario del Bloguista

No, no tengo ni idea pero debió ser una de sus ¨genialidades¨ de arrogantes pujos porteños.

3 Comments:

chicho el cojo

Baquero triunfó en la Cuba A.C. por su talento indiscutible. Igual que Félix B. Caignet, por solo citar el caso de otro gay oriental. Pero si no hubiera tenido éxito como poeta y periodista, no se habría muerto de hambre tampoco puesto que era agrónomo de profesión. ¿Que era negro, pobre y guajiro de Banes? Bueno, Batista tampoco era muy blanco y había nacido en una choza de guano en ese mismo pueblo, en el barrio de La Güira por más señas, mas eso no le impidió al mulato aindiado llegar a ser presidente. El hecho de ser paisano de Batista era entonces un plus más que una desventaja, y de hecho eso le convino a Baquero.

Me parece una extrapolación forzada de la llamada ideología de género en onda USA lo que escribe Jesús Díaz sobre el poeta: “Baquero nació con todas las de perder. Era negro, homosexual, pobre y poeta en una Cuba, como cualquier país racista, machista y clasista, donde la poesía era oficio de locos”.

Me explico: 1. “nació con todas las de perder”: GB vino al mundo con todas las de ganar porque nació con un talento que tienen muy pocos, ya sean ricos o pobres, negros o blancos. Muy difícilmente no se hubiera abierto paso en la sociedad de entonces. 2. Negro: ser negro le impediría entrar a un club exclusivo o trabajar en un banco, pero no escribir en un periódico o publicar sus poemas. Ojo, que no niego la discriminación racial de entonces, pero esta no llegaba a la segregación a todos los nivles. 3. homosexual: GB no era una loca de carroza, como podría inferirse de la frase citada. Su condición de gay discreto se complementaba con la del señor correcto, culto, fino y decente, algo socialmente estimable según las normas de la época. La homofobia rabiosa y militante, de la cual Jesús Díaz fue partícipe, vendría precisamente con los barbudos en el poder. 4. Pobre: pobre era Gómez Mena o Pote, el padre de López Serrano, antes de volverse millonarios. En la Cuba antes de Castro se podía prosperar, y de hecho muchos prosperaban. El que luchaba normalmente salía de la pobreza, a no ser que le tocara una mala racha o tuviera muy mala suerte, si bien mi abuelo, huérfano de la guerra del 95, decía que la mala suerte les tocaba casi siempre a los vagos. 5. ‘la poesía era oficio de locos’: GB no carecía de sentido común y no ignoraba que, a no ser un Neruda, nadie vive de la poesía (más bien al contrario). De ahí que prácticamente la abandonase en los años 50 por el periodismo y por sus actividades oficiales durante ese periodo. En el exilio, entonces sí que bien pobre, renacería como poeta.

Bendiciones de Fray Franelo

P/d. El Che Guevara hizo un comentario despectivo tras la salida de Cuba de Gastón Baquero, escoltado hasta el aeropuerto por tres embajadores, pero ahora no me acuerdo. ¿Tienes idea de lo que dijo el boludo atorrante sobre Baquero?